- Lステップの自動応答機能ってなに?

- 自動応答機能を使うと何ができて、どんなメリットがあるの?

- 返信にかかる時間を減らして、他のことに時間を使いたい。

LINEはユーザーと1対1でメッセージでき、開封率が高いツールですが、一人一人にメッセージを送るのに多くの時間を割く必要があります。

そこで、今回ご紹介する自動応答機能を使えば、顧客の欲しい情報を自動で返信できるため返信の手間や人的コストの削減ができます。

今回は自動応答機能を始めて使う人や、仕事の効率化を目指す方に向けてLステップの自動応答機能の概要とメリット、実際の使い方などについて詳しく解説します。

自動応答機能と応答メッセージの違い

自動応答機能とはあらかじめキーワードを設定しておき、ユーザーがそのキーワードを送信した時に自動で返信してくれる機能です。

Lステップの「自動応答機能」と似たものに、LINE公式アカウントの「応答メッセージ」があります。

ですが、2つの機能にはいくつか異なる点があります。

| 応答メッセージ | 自動応答機能 | |

| 応答内容 | 1種類のみ設定可能

ユーザー全員に同じ内容を送信 |

キーワードごとに異なるメッセージを設定できる |

| 応答条件 | 反応する/しない

のみ設定できる |

複数のキーワード設定

完全一致・部分一致を選択できる |

| データ活用 | データ連携や配信連携は

不可 |

タグ付け・スコアリング

配信シナリオ連携などが可能 |

| 応用的な使い方 | 挨拶とメッセージのみ | よくある質問やクーポン案内

診断など様々な自動対応が可能 |

例えば、応答メッセージで「配送状況」をキーワードに設定した場合、顧客が「配送状況」と完全に一致した文言を送信しないと返信が返ってきません。

「配送」や「配送状況を教えて」などのメッセージには反応できないため、顧客の送信内容によってメッセージが届かないリスクがあります。

しかし、Lステップの場合はキーワードの部分一致でも反応できます。

「配送状況」というキーワードに加え、「配送」というキーワードを設定していれば顧客にメッセージが自動返信されるということです。

また、Lステップの自動応答機能では

- タグ付けやスコアリング

- ステップ配信やリマインド配信との組み合わせ

- メッセージ+ボタン・カルーセルなどと組み合わせ

などが可能です。そのため、ユーザーの反応に応じて適切な配信を自動で行いつつ、行動データを分析して次の施策に活かすことができます。

自動応答機能でできること

ここでは更に自動応答機能について具体的に解説していきます。

1.よくある質問の自動返信

自動応答機能では、多くのユーザーから繰り返し届く質問内容に対して自動返信できます。

例えば、営業時間や商品の詳細、予約受付など、よくある質問のキーワードを設定することで自動返信ができます。一つ一つ手動で返信できる内容ですが、自動返信にすることで時間の削減にもつながります。

2.自動対応が24時間可能

Lステップの自動応答機能を使えば、24時間対応の設定ができます。

そのため、営業時間外や担当者が不在のタイミングでも自動で対応できます。夜間や休日でもスピード感のある対応ができるため、顧客の安心や満足度に繋がります。

3.条件分岐・シナリオ配信

「Aと答えたら、次はBの質問をする」といった分岐設定や、回答内容に合わせたシナリオ配信が可能です。

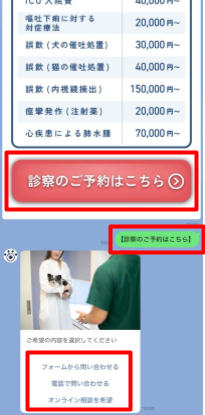

下の事例のように、「診察の予約はこちら」に反応し「オンライン相談を希望」をタップしたユーザーには「オンライン希望」のタグを付け、そのタグがついている人にむけてよくある相談内容キャンペーンやお知らせを配信するといった、自動応答と顧客管理を一体化できます。

4.非公開情報の発信

特定の条件に合わせて非公開情報の発信が可能です。

例えば、セミナー参加者のみにキーワードを伝達し、LINEにキーワードを送ってもらうことで限定特典を配布できます。

セミナーだけでなく、購入者限定の特典や有料会員だけに見せる情報などクローズドな情報を自動で届けられるため、ユーザーの満足度を高められます。

このように、自動応答は効率的な情報提供ができ、顧客対応の迅速化、対象者を絞った特典配信ができる便利な仕組みと言えます。

自動応答のメリット

自動応答を使えば24時間自動で返信でき、データ管理できることで様々なメリットがあります。

メリット1.時間とコストの削減(通数の浪費も防げる)

自動でユーザーへの返信ができるため、返信の時間と人的コストが削減できます。

スタッフが一人一人に返信する時間が省けるため少人数でも効率的な運用が可能です。

空いた時間を他の作業や企画に割けますし、よくある質問についての回答を事前に用意しておくことで、配信通数を削減でき、その分サービス案内やお知らせの配信に回すことができます。

メリット2.即レスで顧客満足度UP

手動の配信と比較し、ユーザーは欲しい情報がすぐ手に入るため、その場で問題解決でき迅速な対応が満足度UPに繋がります。

また、営業時間外でも即レスできると顧客の熱が熱いうちに対応できるので「返信がこないから別のお店を予約した」といった顧客の取りこぼしを防げます。

メリット3.データ収集し改善

自動応答をきっかけに、ユーザーの行動をデータとして蓄積できます。

例えば、ユーザーが送信したキーワードに応じてタグを付与し、その後の回答内容からさらに属性をスコアリングすれば、ニーズに沿ったサービス案内が可能です。

また、店舗ごとに異なるキーワードを配布すれば、店舗ごとの顧客傾向や満足度を分析できます。

例えば、店舗Aでは「トレーニング」というキーワードを配布し、店舗Bでは「ダイエット」というキーワードを配布した場合、それぞれの店舗ごとにデータを集計できます。

こうしたデータを活用することで、将来的なセグメント配信やリピート率の向上にも繋がります。

自動応答機能の使い方

自動応答の設定方法について実際の画面をお見せしながら解説します。

設定方法は以下の流れの通りです。

1 自動応答させたいキーワードをリスト化

↓

2 管理画面でキーワードを設定

↓

3 反応する時間帯を設定

↓

4 反応する属性条件を設定

↓

5 反応時のメッセージやタグ付けを設定

↓

6 テスト送信で確認

1.キーワードをリスト化する

まずは、運用するアカウントに寄せられるよくある質問の内容から、自動応答に移行できるキーワードをまとめます。

例えば、レストランで来店予約やメニューについての問い合わせが多いのであれば「予約」「ランチ」「アレルギー」などのキーワードを、ジムやフィットネスの場合は「体験」「キャンペーン」「ダイエット」「スケジュール」などのキーワードなど、問い合わせの傾向に合わせてキーワードを選出しましょう。

2.キーワードを設定する

まずは管理画面を開いて、左の欄にある「自動応答」をタップします。

下の画面が開けたら、右側にある「新しい自動応答」をタップして

自動応答名には、何に対しての自動応答か管理しやすいようにタイトルをつけておきましょう。

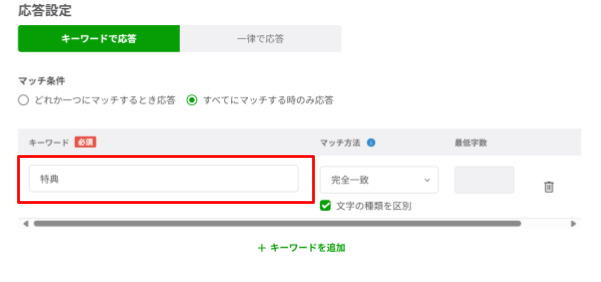

そして、キーワードを設定します。

キーワードは複数個設定できるので、あらかじめユーザーから送られてきそうな単語を設定しておきましょう。

例えば、商品の注文に対応したい時は「購入希望」「注文方法」「申し込み」などを設定し、マッチ条件で「どれか一つにマッチするとき応答」を選択します。すると、設定した複数のキーワードのうち一つでも一致すれば反応します。

マッチ方法の欄では、完全一致か部分一致かを選択できます。

これはキーワード単体ごとに判断するので、キーワード「購入」で部分一致を選択すると「購入したい」「購入キャンセル」でも反応します。

つまり、部分一致では意図の違う文にも反応しやすくなるため、誤反応のリスクが高いキーワードでは完全一致にする方が安全です。逆に「キャンセル」や「解約」といった意味がはっきりとしていて誤りにくいキーワードでは部分一致でも良いでしょう。

3.反応する時間帯を設定

次に自動応答が反応する時間帯を設定します。

24時間応答にしたい場合は「すべての曜日・時間帯で応答」を、営業時間外のみの対応や土日のみの対応など、時間制限を設けたい場合は「特定の曜日・時間帯で応答」から選択してください。

4.5.属性条件と反応時のメッセージやタグ付けを設定

テンプレートでは、あらかじめ用意しておいた自動応答用のメッセージを選択します。

最後に、ご自身で実際にキーワードを送ってみて、設定した通りの反応があるかテスト送信をして確認してください。

自動応答の注意点

自動応答は便利な機能ですが、注意点もあります。

注意点1.自動応答に頼りすぎて個別対応が遅れると逆効果

一つ目は、自動応答に頼りすぎると個別対応が遅れるリスクがあります。

例えば、設定していない質問に対して、機械的な定型文を返信してしまう、もしくは対応が遅れてしまうと顧客の疑問解決に繋がらず、不信感や冷たい対応だという印象を与えかねません。

顧客が求めている回答に合わせて、必要時自動応答と手動対応を使い分けましょう。

注意点2.キーワードによって誤った自動応答をする可能性

二つ目はキーワードの誤反応です。

例えば「購入キャンセル」と問い合わせがあった場合、「商品購入」のキーワードで自動応答を設定していると、キャンセル対応ではなく商品紹介のページを案内してしまう、というミスが起こりかねません。

このような場合は、マッチ方法を部分一致ではなく完全一致に設定しましょう。

そして、あらかじめ「商品購入」「購入方法」「申し込み」など、キーワードを複数個設定しておき、マッチ条件で「どれか一つにマッチするとき応答」を選択しておくと誤反応のリスク軽減につながります。

自動応答は便利な反面、どこまで自動化しどこからを手動かするかの設計を意識する必要があります。

自動応答を設定する時のコツ

1.よくある質問をリスト化してから設定する

よくある質問を思い付きでキーワード設定するのではなく、過去の問い合わせ内容を分析したうえで設定しましょう。

「予約方法」や「配送日」「キャンセル」などユーザーからの問い合わせの傾向を整理することで、抜け漏れがなく的確に応答できる仕組みを作れます。

2.定期的に応答内容をチェックして改善する

定期的に、自動応答の内容を再確認しましょう。

一度設定した内容で放置していると、古い商品情報や終了したキャンペーンがそのまま送信されてしまうこともあります。

このようなミスはユーザーの混乱を招いたり、信頼を損なう恐れがあるためテスト配信と定期的な改善を繰り返すことが重要です。

3.営業時間外のみの応答時間を作る

自動応答機能は24時間自動応答ができるというメリットはありますが、必ずしも常時自動応答にした方がいいとは限りません。

なぜなら、24時間自動応答にしてしまうと機械的な印象を与えてしまったり、ユーザーの欲しい回答ができない可能性があるからです。

配信内容によっては営業時間内では手動で対応し、営業時間外では「現在は営業時間外のため、自動で返信しています。」などと注釈を入れておくと、過度な期待を持たせず、誠実な印象を与えられます。

4.プロの運用代行に依頼する

どの程度自動応答機能でいいのか、手動に切り替えるべきかなど不安な場合は、運用実績のある運用代行者に依頼すると良いでしょう。

設定にかかる時間や運用の手間も省けるので、不安な方は運用代行もご検討ください。

まとめ

Lステップの自動応答機能は、よくある質問の自動化や24時間対応を実現し、顧客対応を効率化できる仕組みです。

ですが、設定を間違えると「誤った情報の提供」や「機械的で冷たい印象」といったリスクを招きかねません。

大切なのは、よくある質問の整理と定期的な改善をし、必要に応じて手動返信と組み合わせて工夫することです。

自動応答機能の使い方のコツを理解して、ユーザーに寄り添いながら効率的な対応ができる運用を実践してみてください。